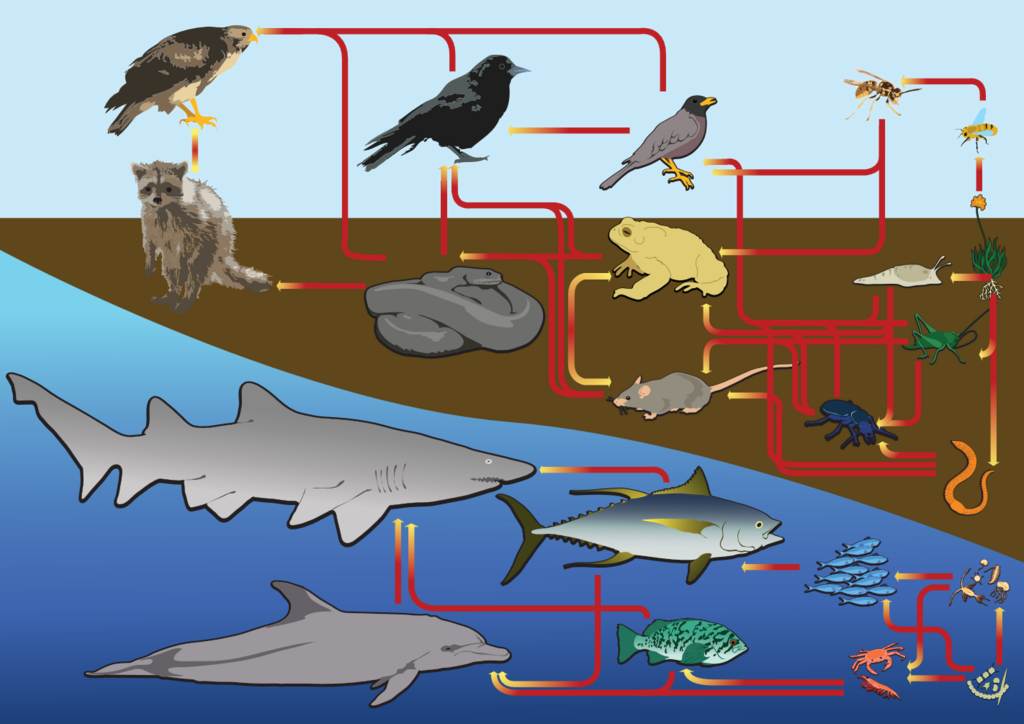

La chaîne alimentaire

Dans la nature, chaque organisme possède sa place dans la chaîne alimentaire. Au commencement se trouvent les végétaux. Capables de grandir simplement avec de l'eau, des minéraux, du gaz carbonique (CO2) présent dans l’air (ou dans l’eau) et la lumière du soleil, ils sont mangés par les animaux herbivores. Pour cette raison, les plantes et les algues sont appelées producteurs et les herbivores consommateurs primaires. Pourquoi primaires ? Car il existe aussi dans la nature des consommateurs secondaires, c'est-à-dire des animaux qui vont manger les herbivores. Ce sont eux qui constituent le groupe des carnivores.