Das brauchst du:

- Zange

- beschichteter Kupferlackdraht

- Schmirgelpapier

- 1 neue Batterie

- 2 Sicherheitsnadeln

- Isolierband

- 1 oder 2 starke Magnete

Elektromotoren finden sich überall in unserer modernen Welt und sind mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Viele deiner elektrisch angetriebenen Geräte zu Hause werden durch einen Elektromotor zum Leben erweckt. Hier kannst du mit Kupferlackdraht, Batterie, Magneten und ein paar weiteren Bestandteilen einen sogenannten Gleichstrommotor bauen, der überall dort zum Einsatz kommt, wo kleine Motoren benötigt werden.

Mit diesem Material lässt sich ein Gleichstrommotor bauen.

Achtung! Der Draht wird nach einiger Zeit warm!

Probiere aus, was passiert, wenn noch ein zusätzlicher Magnet über die Spule gehalten wird.

Der elektrische Strom fliesst durch die Kupferdrahtspule und die Sicherheitsnadeln von einem Pol der Batterie zum anderen. Gleichzeitig erzeugen die Magnete ein Magnetfeld um die ganze Anordnung herum. In diesem Magnetfeld werden die im Draht fliessenden Ladungsträger abgelenkt und möchten von ihrer Bahn abweichen (man nennt dies die Lorentzkraft). Weil die Ladungsträger den Draht aber nicht verlassen können, beginnt sich die gesamte Spule unter dem Einfluss der Kraft zu drehen.

Unter dem Einfluss der Lorentzkraft kippt der obere Teil der Spule in der Grafik nach vorne, bis die Spule waagrecht liegt. Würde der Strom kontinuierlich weiterfliessen, käme die Spule jetzt zum Stillstand und würde sich dann in die entgegengesetzte Richtung bewegen, es käme also zu einer Pendelbewegung (das sieht man vor sich, wenn man sich die Spule in der Grafik um 180° gedreht vorstellt: Der Stromfluss zeigt dann in der oberen Bildhälfte nach rechts und in der unteren nach links, was dazu führt, dass sich auch die Richtung der Lorentzkraft umkehrt).

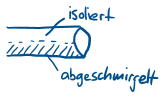

Damit sich die Spule kontinuierlich dreht, muss der Stromfluss jeweils während der Hälfte der Umdrehung unterbrochen werden; in dieser Zeit rotiert die Spule allein durch ihren Schwung. Erst nach einer halben Umdrehung wird sie wieder unter Strom gesetzt und durch die Lorentzkraft erneut in Bewegung gebracht. Dies erreichen wir im Experiment, indem wir nur die Hälfte des Drahtendes, das den Kontakt zur Stromquelle herstellt, abgeschmirgelt haben. Die andere Hälfte bleibt lackiert und unterbricht den Stromfluss in regelmässigen Abständen.

Hast du Lust einen weiteren Elektromotor zu bauen? Klicke hier für die Anleitung zum Bau eines Homopolarmotors.