Es gibt in der Biologie verschiedene Möglichkeiten, eine Art zu definieren. Die häufigste Definition ist: Individuen derselben Art können sich über mehrere Generationen miteinander fortpflanzen. Pferd und Esel können beispielsweise Nachkommen miteinander zeugen (es entstehen Maultiere oder Maulesel), diese sind jedoch unfruchtbar. Pferd und Esel gehören also zu zwei verschiedenen Tierarten.

Wie sieht es aber bei Tieren oder Pflanzen aus, die sich ohne Partner vermehren können? Hier definiert man die Art oft anhand ihrer Eigenschaften: Es gehören alle Individuen dazu, die in ihren wesentlichen Merkmalen miteinander und mit ihren Nachkommen übereinstimmen.

In beiden Fällen gilt: Wenn zwei Populationen von Tieren oder Pflanzen in der Natur über viele Generationen am gleichen Ort leben, ohne dass sie sich vermischen (also ohne dass Nachkommen mit Merkmalen von beiden Gruppen entstehen), werden sie zwei verschiedenen Arten zugeordnet.

Darwin und die Entstehung der Arten

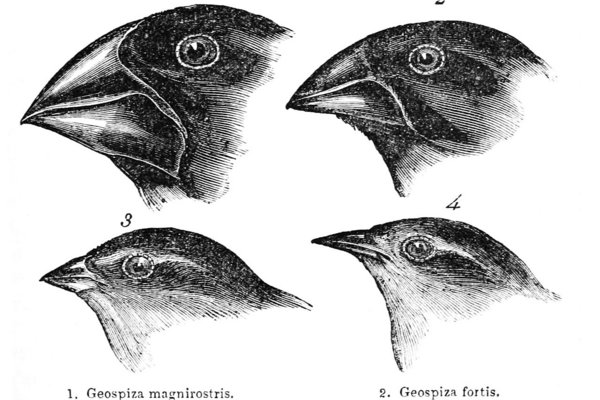

Der Naturforscher Charles Darwin (1809–1882) beobachtete über Jahre hinweg die Tier- und Pflanzenwelt der Galápagos-Inseln und stellte fest, dass auf verschiedenen Inseln Finken und Schildkröten leben, deren Schnäbel und Panzer sich jeweils in der Form unterscheiden. Kleinere Unterschiede kommen jeweils auch innerhalb einer Art vor.

Je nach Nahrungsangebot oder anderen Umweltbedingungen können bestimmte Schnabel- oder Panzerformen besonders vorteilhaft sein. Die Tiere mit diesem Merkmal finden dann vielleicht mehr Nahrung oder sind auf andere Art besser angepasst, leben länger und haben die meisten Nachkommen. In einer anderen Umgebung haben Tiere mit etwas anderen Merkmalen Vorteile und vermehren sich stärker. So können sich verschiedene Populationen mit unterschiedlichen Merkmalen entwickeln.